年末調整の保険控除で給与天引き分は書く?書くならどの欄?

年末調整の時期になると、

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を

会社の経理担当者からもらうと思います。

自分が支払っている保険料を控除してもらうための書類なのですが、

会社の団体保険に入っていると、保険料は給与から天引きになりますね。

その場合、どのように記入したらよいのでしょうか。

年末調整の保険控除で給与天引き分は書く?

会社の給料から天引きされている分については、

当然会社側がその保険の内容をすべて把握していますから、記入する必要はありません。

民間の保険には一切入っていないという場合は、この書類の提出自体不要です。

保険料控除申告書を作成するのはなぜ?

この書類は、あなたが支払っている生命保険料、介護医療保険料、個人年金料、地震保険料を申告し、

保険料控除を受けるためのものです。

なぜこの書類を書くかというと、会社側では社員が個々に入っている

保険やその保険料のことを全く知らないからです。

この書類を提出する時には、

各保険団体から事前に送付された「生命保険料控除証明書」を貼付します。

会社から必ず提出するように言われた場合

何の保険にも加入していなくても、書類提出を義務づけている企業が結構あるようです。

担当から「必ず提出するように」と言われた場合は、

まずは一番上の「給与の支払者の名称」に企業名、「給与の支払い者の所在地」に企業の住所、

そしてあなたの氏名と住所を記載します。

団体保険などに加入している場合、

その旨がすでに「生命保険料控除」の欄に記載されていることが多いようです。

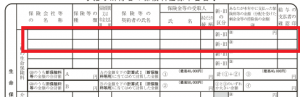

もし何も書かれていなかった場合は、赤枠の部分に記載しましょう。

民間会社の保険は事前に保険会社より「生命保険料控除証明書」が郵送されるものですが、

団体保険の場合証明書が自宅に送られてくることはありません。

そのため、金額の欄は無記入でかまいません。

ただ、団体保険のほかに民間の保険にも加入している場合、

団体保険の保険料によっては控除額が変わってしまうこともあります。

そういった場合、担当者にどのようにしたら良いか、確認してください。

給与天引きの保険料を教えてくれるところもあれば、

社員には民間の保険料ですべて計算させ、その後経理側が訂正するということもあります。

この書類は、税務署に提出することはありません。

会社側で書類の確認をし、金額を税務署に報告するだけで、

何らかの問題があり税務署から照会があった場合のみ提出されます。

そのため、間違った記載をして訂正してもそれほど気にすることはありません。

おわりに

保険は色々と種類があり、

しかもこの用紙はスペースが限られているため、記入するのが大変です。

しかも、税務署に提出しないということで、

企業ごとに独自の記入方法を設けていることが結構あります。

わからないことは、経理担当者に確認したほうが良いですね。

関連記事

-

-

結婚と引越し挨拶のはがきは分ける?挨拶文を紹介。

これから新生活を始める方も多いと思いますが、風習として色々なマナーがありますよね。 その中でも一番

-

-

初盆にお供えするお金の入れ方は? お金の向きにもマナーが?!

故人が初めて自宅に帰ってくるのが初盆ですよね。 そんな初盆ではやるべきことがたくさんあります。

-

-

ニンニクのにおい消すのはりんごしかないの?

日曜の夜にうっかりニンニク料理を食べてしまったり、 ランチでイタリアンを頼んだらニンニクがたくさん

-

-

礼服のネクタイの結び方は? ネクタイのマナーや注意することは?

ネクタイの結び方って、いろいろありますよね。 でも、改まった場所にいくために礼服を着るとき、

-

-

寿司屋のマナー カウンターでは時計を外す。上座と食べ方に注意。

回転寿司なら何度も経験あるけど、ちゃんとした寿司屋はちょっと…。 そんな方が多いのではないでしょう

-

-

神父 牧師の違いは服装?女性はいない、資格はいるの?

子供の好奇心は尽きないものですね。 子供達は色々な疑問を持って、私達親に投げかけてきますよね。

-

-

自己紹介の例文! 簡単な内容でも心を掴むコツ 【入社時挨拶編】

自己紹介の例文! 簡単な内容でも心を掴むコツ 【入社時挨拶編】 入社時挨拶で大切な自己紹介

-

-

年末調整の扶養控除はいつ時点のもの?子供が就職したら?

扶養控除とは、会社員家庭の税負担を軽くするために生まれた制度です。 2017年から配偶者特別控

-

-

お墓参りの時機到来! お彼岸っていつからいつまで?

お彼岸は一年に2回、春と秋にあります。 お彼岸には、家族でお墓参りにいって、 ご先祖様に日頃

-

-

一人暮らしも楽じゃない!? 大学生の気になる生活費事情

大学生になったら高校よりいろいろ楽そう・・・なんて思っている方も多いともいますが、実は高校生のときよ